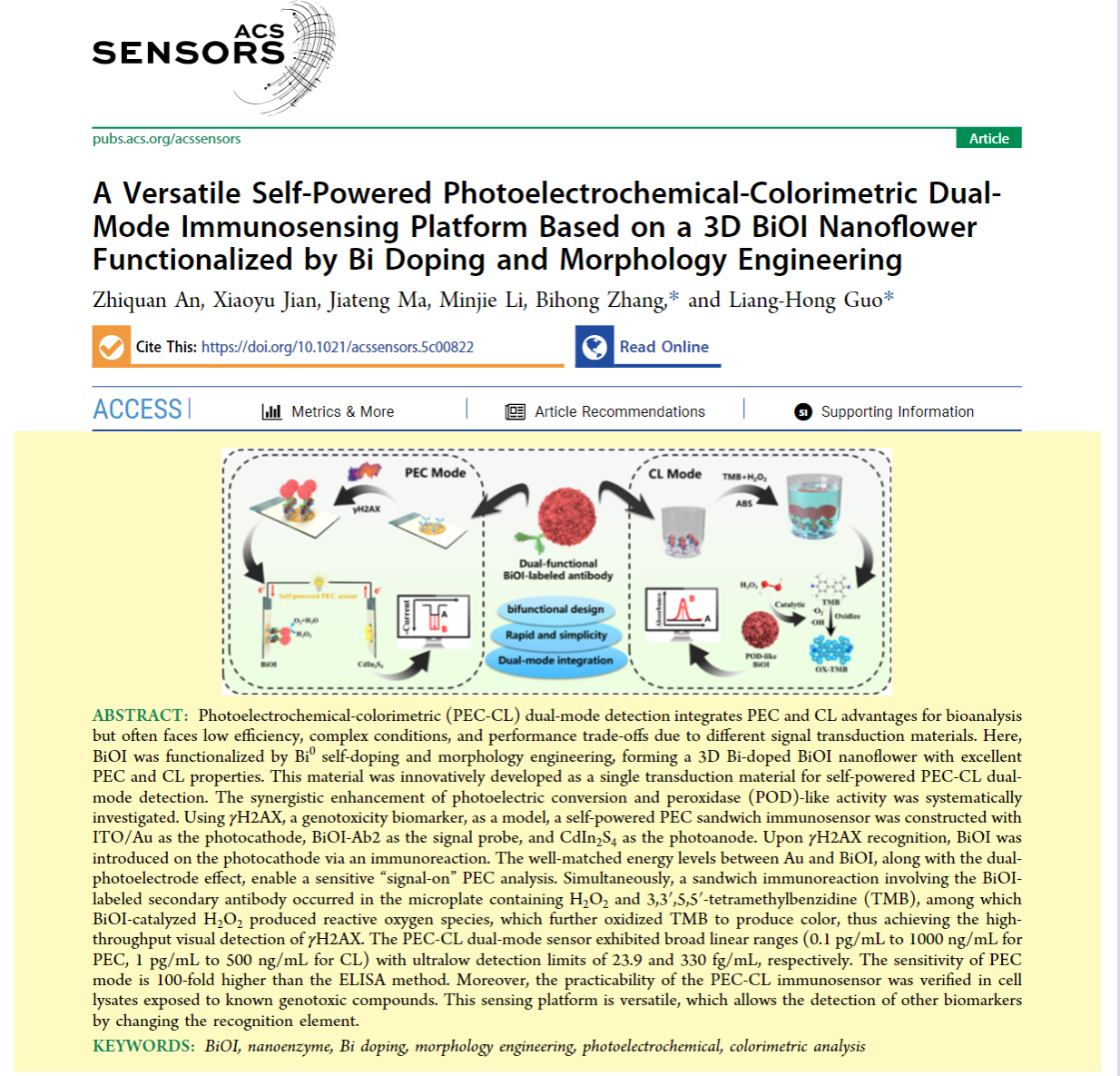

近日,我校能源环境与安全工程学院环境工程研究所张碧红博士与国科大杭州高等研究院郭良宏研究员共同指导的硕士研究生在高水平国际学术期刊ACS Sensors(中科院一区top,IF=8.2)上发表题为“A Versatile Self-powered Photoelectrochemical-Colorimetric Dual-Mode Immunosensing Platform based on 3D BiOI Nanoflower Functionalized by Bi Doping and Morphology Engineering”研究性论文(DOI: 10.1021/acssensors.5c00822)。第一作者为能源环境与安全工程学院硕士研究生安治全。第一署名单位为中国计量大学。

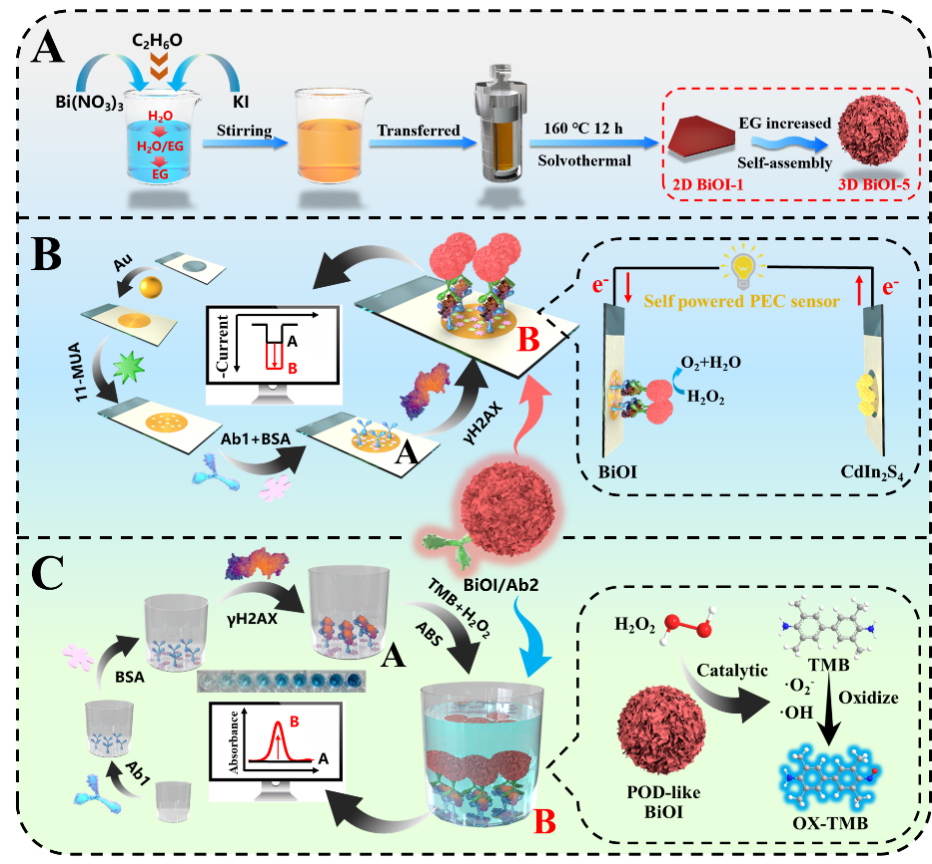

该研究围绕光电化学(PEC)与比色(CL)双模检测中存在的材料复杂、灵敏度受限等问题,创新性地设计并合成了三维Bi掺杂BiOI纳米花结构材料,通过Bi0自掺杂与形貌调控,赋予材料优异的光电转换性能与类过氧化物酶(POD)催化活性,实现单一材料驱动的自供能PEC-CL双模免疫传感。工作以基因毒性标志物磷酸化组蛋白γH2AX为检测模型,通过构建自供能PEC夹心免疫传感系统,实现了高灵敏光电检测。在该系统中,CdIn2S4纳米棒作为光阳极,电沉积的Au与BiOI-Ab2复合材料作为光阴极,形成高效双光电极协同体系,成功实现γH2AX的“signal-on”式检测。与此同时,BiOI材料也被引入比色通道,在96孔板中催化H2O2氧化TMB,生成蓝色产物,实现对γH2AX的可视化高通量检测。实验结果表明,该双模平台在PEC与CL模式下分别展现出较宽的线性范围(0.1 pg/mL-1000 ng/mL 和 1 pg/mL-500 ng/mL)以及超低的检出限(23.9 fg/mL 和 330 fg/mL),其中PEC模式的灵敏度相较商业ELISA方法提升超过100倍。进一步在HepG2细胞裂解液中开展实际样品检测,获得良好回收率与可靠性。此外,平台还成功用于筛查典型环境污染物邻苯二甲酸二丁酯(DBP)基因毒性效应,验证了其在复杂生物样本中对γH2AX的高灵敏响应能力。

本研究不仅突破了传统多材料双模传感设计的局限,也为基于单一半导体材料的多模态检测技术提供了新思路。相关成果为污染物暴露后DNA损伤的可视化、快速、高灵敏检测提供了强有力的技术支持,为环境安全监管、化学品毒性筛查和疾病早期预警等领域的实际应用奠定了基础。

该工作得到国家自然科学基金(No: 22304168)的支持。

全文链接:https://doi.org/10.1021/acssensors.5c00822