近日,我校与北航、武科大等团队合作,在低温锂离子电池领域取得最新研究进展。该成果于2025年5月以“Cyclable Micron-Sized Silicon-Based Lithium Ion Batteries at −40°C Enabled by Temperature-Dependent Solvation Regulation”为题发表在国际顶级期刊Advanced Materials上。第一通讯作者为我校材化学院教师于丹丹副研究员,北航王华教授、武科大高标教授为本论文的共同通讯作者。

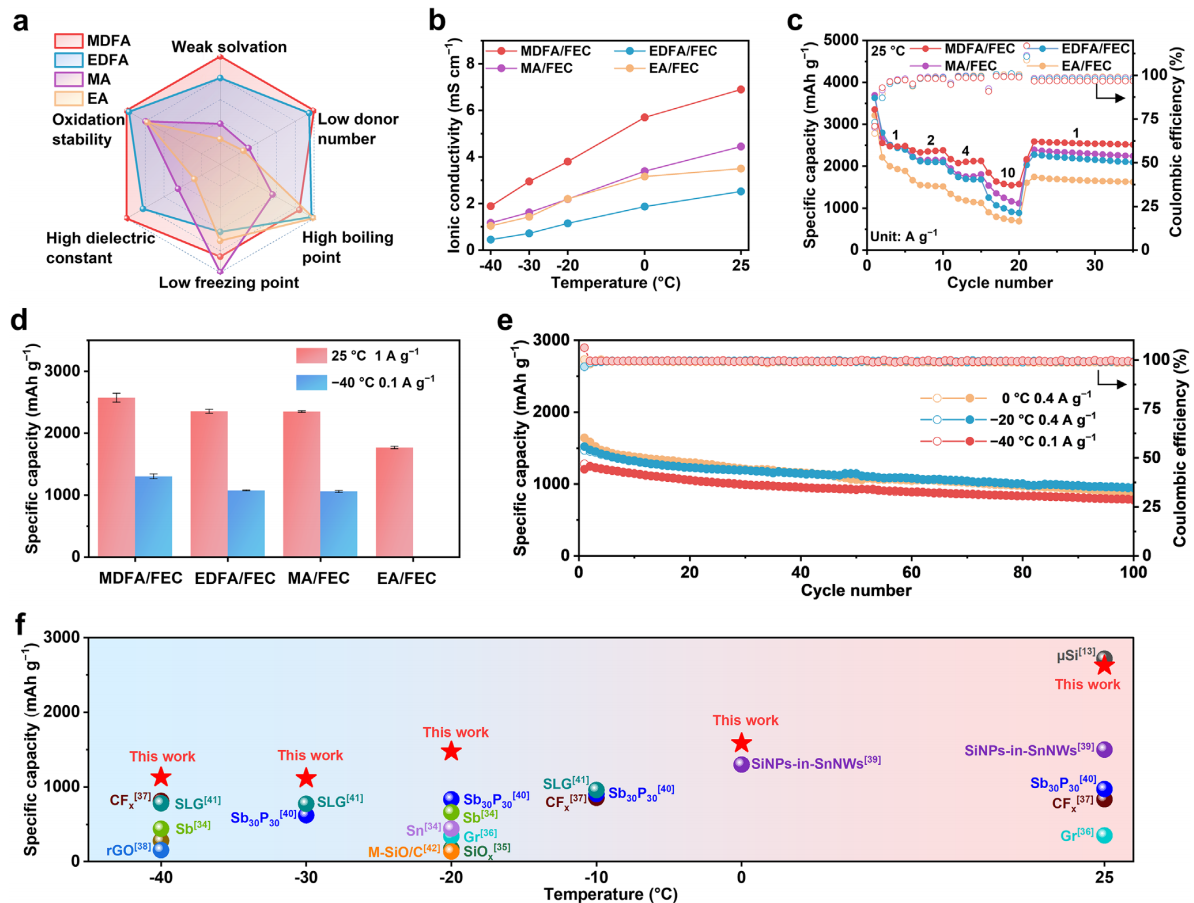

作为一种高容量负极,微米硅(µSi)在高能量密度电池领域展现出巨大的应用潜力。然而,由于循环过程中严重的体积变化和SEI破裂,实现µSi 负极在低温(尤其是低于−20 °C)条件下可逆充放电循环极具挑战。该研究通过设计一种具有温度适应性离子-偶极相互作用的电解液,成功实现了µSi 基锂离子电池低温循环性能的突破。采用二氟乙酸甲酯(MDFA)作为主溶剂,其分子结构中甲基的弱电子供体特性与氟原子的强电负性形成协同效应,显著削弱了溶剂与 Li+的结合能力。当温度从室温降至−40 °C时,Li+与MDFA及氟代碳酸乙烯酯(FEC)中氧原子的亲和力进一步减弱,同时伴随Li+-阴离子配位作用的增强。因此,MDFA/FEC基电解液在低温条件下呈现出以接触离子对(CIPs)为主导的溶剂化结构,这有助于Li+脱溶剂化,形成薄、坚固、富含无机物的SEI膜。µSi负极在−40 °C、0.1 A g−1下循环100次后仍有786 mAh g−1的高容量,当与Li3V2(PO4)3(LVP)正极匹配时,组装的µSi||LVP全电池在−20 °C、0.2 C下循环200次后容量保持率≈97.8%,并在−40 °C下实现可逆充放电循环,这项工作有力推动了µSi负极在低温储能领域的应用。

此项工作得到国家重点研发计划国际合作项目(2022YFE0126300)和国家自然科学基金(52172178、 12374284、52302287)的支持。

原文链接https://doi.org/10.1002/adma.202501807