近日,我校理学院青年教师朱雪良与武汉大学、西湖大学合作,在钙钛矿太阳能电池领域取得重要突破。相关研究成果以“Enhanced electrical performance of perovskite solar cells via strain engineering”为题,发表于国际顶级期刊《Energy & Environmental Science》(《能源与环境科学》,中科院一区, IF=32.4)。朱雪良老师为该论文的共同第一作者,中国计量大学为合作单位。

与传统晶硅电池不同,PSCs的光吸收层由多种元素组成,需要精确控制结晶和生长过程,以形成均匀的合金化成分并减少缺陷。然而,研究发现,在制备过程中,由于溶剂蒸发速率不同和温度梯度变化,晶体的结晶速率不均匀,导致晶格结构变形并产生残余应力。与其他晶体材料类似,钙钛矿的晶格应力会显著影响其物理和电子特性。如果应力过大,会引发晶格畸变,导致缺陷或位错,从而增加非辐射复合的可能性,降低电池效率。此外,应力会改变钙钛矿的电子能带结构,影响Pb-X键长、键角及轨道重叠,进而影响电荷传输、电导率和载流子迁移。研究表明,晶粒取向的差异会引起局部应力不均,导致非辐射复合增加,进而影响电荷输运。同时,界面处的应力可能会诱导相分离,尤其是在宽带隙钙钛矿薄膜中,对器件性能产生不利影响。然而,现有研究主要关注应力在平面内或界面处的分布,对垂直方向的应力研究较少。而实际上,太阳能电池中的电荷传输主要沿垂直方向进行,因此理解该方向的应力分布及其对器件效率和稳定性的影响尤为重要。

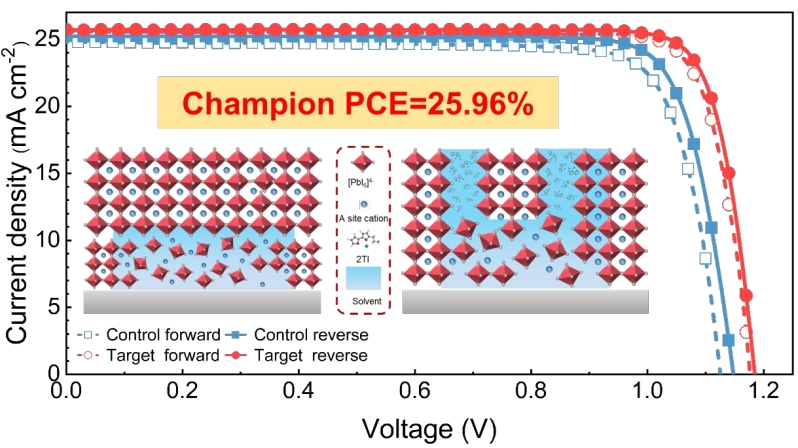

鉴于此,我校朱雪良教师通过与武汉大学、西湖大学合作,将少量的2-([2,2'- 联噻吩]-5-基)乙-1-胺碘化物掺入到钙钛矿中来解决该问题,该分子可与薄膜表面的铅-碘八面体结合,引导更均匀的自上而下结晶,从而减少垂直方向的应力不均,优化能带结构,提高电荷传输效率。在基于甲脒铯的倒置器件中应用这种策略,效率达到了25.96%(认证 25.2%),在55±5°C的一个太阳光照下老化 1500小时后仍可保留其初始效率的88%。

该研究得到了国家自然科学基金资金以及学校测试平台的支持。

原文链接:https://doi.org/10.1039/D4EE03760J